Contexte scientifique

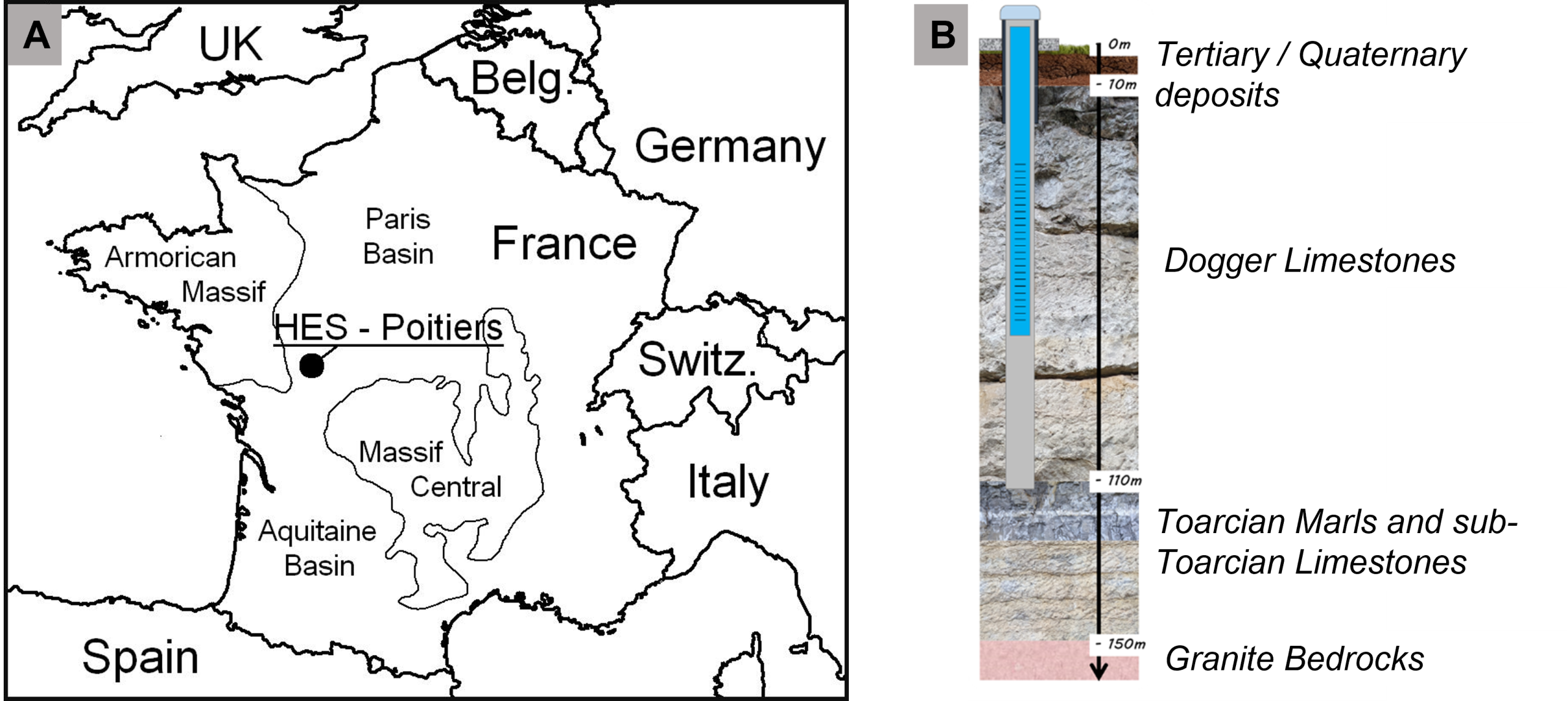

Le Site Expérimental Hydrogéologique (SEH) de Poitiers est implanté sur le versant nord du « Seuil du Poitou », vaste plateau carbonaté Mésozoïque marquant la transition entre les bassins sédimentaires Aquitain et Parisien. Les calcaires jurassiques renferment deux aquifères superposés et séparés par l’aquitard marneux du Toarcien (20 m d’épaisseur) : (i) l’aquifère du Lias inférieur et moyen (de 10 à 15 m d’épaisseur), et (ii) l’aquifère du Dogger (100 m d’épaisseur) sur lequel se focalisent les études menées par le SEH. Situé 2 km à l’est du Campus Sciences de l’Université de Poitiers, ce dernier couvre une superficie de 12 hectares sur des terrains appartenant à l’Université (Jardin Botanique Universitaire – Site du Deffend). L’aquifère du Dogger est surmonté d’une couche de sol d’épaisseur variable au SEH, allant de quelques mètres à une vingtaine de mètres. Il s’agit d’un Brunisol Luvique sur des formations détritiques argilo-limoneuses qui présentent une forte hétérogénéité latérale et verticale. Ce sol joue un rôle tampon à l’interface souterrain-végétation-atmosphère.

Le site est localisé sur le bassin versant du Clain, rivière alimentée tout au long de l’année par les nappes du Lias et du Dogger qui prend sa source en Charente puis traverse la Vienne (le département) avant de confluer avec la Vienne (la rivière) vers Châtellerault (la ville). Le bassin versant est occupé à majorité par les activités agricoles (~ 70 %) et des forêts (~ 15 %) et présente un relief relativement plat formé de plateaux d’une altitude moyenne de 115 m et dont les écoulements du Clain ont vallonné les calcaires. Le climat dans les environs de Poitiers est semi-océanique, avec une température moyenne en augmentation sur les dernières décennies (11,8 °C entre 1990 et 2010 contre 12,2 °C entre 2000 et 2020) mais une pluviométrie annuelle moyenne constante depuis 1950 (690 mm).

Le SEH a été développé par l’équipe IC2MP/Hydrasa (UMR 7285), dans le cadre du SNO H+ et des programmes « EAUX » de l’ancienne région Poitou-Charentes (CPER 2002-2006 et 2007-2013) dans le but de disposer d’un site expérimental permettant de tester les hypothèses théoriques sur les milieux hétérogènes et de développer des modèles de localisation de pollution et d’étude d’impact.

Localisation: 46°33′ N, 0°23′ E, Poitiers, Vienne, France

Année de départ: 2002

Site web: https://hplus.ore.fr/poitiers-2/

Base de données: https://hplus.ore.fr/acces-donnees/

Responsables : Jacques Bodin, Pierre Fischer

Mots-clés: aquifère profond, milieu calcaire, chenalisation, sélénium.

Objectifs scientifiques

Les thèmes qui sont développés sur le SEH peuvent se décliner selon deux axes :

Axe 1 : Caractérisation des structures d’écoulements préférentiels

- Caractérisation et modélisation des flux dans les milieux hétérogènes fortement chenalisés par le développement de nouvelles approches de mesure permettant de solliciter le réseau de chenaux d’écoulements préférentiels à différentes échelles de temps et d’espace,

- Distribution spatiale 3D des hétérogénéités par différentes techniques d’imagerie géophysique (sismique, électrique, magnétique, …) afin de déterminer la géométrie individuelle des structures discrètes de forte perméabilité relative,

- Paramétrisation des conditions aux limites (entrées/sorties) par l’étude de la propagation à moyenne et longue distance des perturbations de pression à l’extérieur du SEH grâce à la mise en place de capteurs « éloignés » et la réalisation d’expérience de pompage avec des signaux périodiques.

Axe 2 : Transferts hydriques et d’éléments dissous vers la nappe

- Bilan hydrologique et suivi de la recharge grâce à un suivi micrométéorologique (station météo et tour à flux) pour la quantification de l’évapotranspiration et des transferts d’eau vers le milieu souterrain (infiltration) et par des mesures géophysiques (mesures en tomographie de résistivités électriques en time-lapse et fosses équipées de sondes de teneurs en eau et de quadripôles électriques enterrés) pour la caractérisation des flux d’infiltration dans le temps et dans l’espace,

- Origine et dynamique du sélénium dans les aquifères carbonatés par une caractérisation physico-chimique détaillée (XRD, MEB, XPS) de la spéciation du sélénium présent dans les poches de remplissage, l’étude expérimentale en laboratoire des mécanismes de libération du sélénium par la matrice solide, et une modélisation numérique des flux à l’échelle du réservoir.

Instrumentation et suivis

Le dispositif expérimental comprend une quarantaine de forages, dont trois forages carottés verticaux et deux forages carottés obliques. Tous les forages sont profonds de 125 m et traversent l’intégralité de l’aquifère du Dogger. La plupart sont implantés selon un maillage régulier dans un carré de 210 × 210 m. Les forages du SEH sont soit non tubés, soit équipés de tubages crépinés sur toute l’épaisseur de l’aquifère du Dogger. Le niveau piézométrique dans les forages correspond donc à une charge hydraulique moyenne sur l’épaisseur de l’aquifère. En conditions d’écoulement naturel, les niveaux piézométriques varient de 15 m à 25 m par rapport à la surface du sol. Lors de la foration, des calcaires argileux secs ont été systématiquement observés jusqu’à une profondeur d’environ 30 m, indiquant ainsi que l’aquifère du Dogger est captif sous cette formation faiblement perméable. Deux forages supplémentaires ont été réalisés jusqu’au socle cristallin (forages C2 et IM1, environ 160 m de profondeur), afin de pouvoir enregistrer les charges hydrauliques dans l’aquifère du Lias inférieur et moyen lors des tests hydrauliques réalisés dans les autres forages. Aucune perturbation de charge n’a jamais été observée dans l’aquifère du Lias inférieur et moyen, démontrant ainsi que les deux aquifères sont bien isolés l’un de l’autre par les marnes toarciennes.

L’activité atmosphérique du cycle de l’eau (pluie, évapotranspiration) est mesurée par une station météo installée en 2002 et une tour à flux installée en 2023. Des fosses équipées, creusées jusqu’à 2 m sous la surface, permettent de suivre la teneur en eau dans le sol tous les 30 cm de profondeur depuis 2024.

Depuis 2002, les différentes investigations menées sur le SEH ont permis de recueillir une importante quantité de données concernant l’aquifère du Dogger, permettant d’atteindre un degré de caractérisation inégalé au plan national dans ce type de milieu.

Les acquisitions continues:

- suivi piézométrique sur l’ensemble des forages au pas de temps de 10 min,

- un suivi météorologique intégrant des mesures de précipitation, température, humidité, vitesse de vent, radiation solaire et évapotranspiration réelle toutes les 30 min,

- un suivi de la teneur en eau et de température du sol tous les 30 cm jusqu’à 2 m de profondeurs dans 4 fosses situés à proximité de la station météorologique au pas de temps de 30 min.

Les acquisitions ponctuelles :

- Dynamique de la nappe en conditions d’écoulement « naturel » et/ou forcé : tests de pompages et chocs hydrauliques,

- Dynamique du transport (non réactif) en écoulement forcé : expériences de traçages à la fluorescéine,

- Imagerie hydrogéophysique de la zone non saturée : profils de tomographie de résistivités électriques ponctuels ou en time-lapse,

- Structure des écoulements dans les forages : flowmétrie verticale ; diagraphies température-conductivité,

- Structure géologique du réservoir : stratigraphie/lithologie sur les forages carottés, imagerie sismique 3D du réservoir, diagraphies en rayonnement Gamma, imagerie acoustique, caméra haute résolution,

- Propriétés pétrophysiques des roches carbonatées : mesures de porosité et de perméabilité en laboratoire sur des échantillons de carottes

Partenaires

Le SEH est géré par l’équipe IC2MP/Hydrasa (UMR 7285), et sert de lieu de formation pour les étudiants.

Projets et publications

La liste des projets est accessible ici, et celle des publications là.

Accès aux données

Viewer KMZ

Le viewer ci-dessous offre une visualisation complète du site et des informations sur les données publiques disponibles telles que les types, les nombres et les dates des mesures, les localisations des sites, des forages et des stations, ainsi que les informations sur les fournisseurs de données. Cette interface fournit également un aperçu des cartes géophysiques et des coupes transversales.

Pour visualiser les données complètes dans l’application Google Earth, vous pouvez télécharger le fichier KMZ suivant : Poitiers.kmz

Catalogues OSURIS

Vous pouvez trouver ici des liens vers des jeux de données clés du site ainsi que des métadonnées.

Requêtes prédéfinies

Pour faciliter la recherche d’ensembles de données générales, des requêtes prédéfinies ont été créées et sont régulièrement exécutées. Les résultats des requêtes peuvent être téléchargés à partir des liens disponibles ci-dessous.

Cycle de l’eau

- Piézométrie : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

- Essais de pompage : Débits de pompage, Rabattement: 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

- Slug-tests, Cross-borehole slug-tests – M6

- Tests de débitmétrie

- Paramètres hydrauliques

- Température de l’air, Humidité, Rayonnement solaire, Pression, Précipitations, Vent

Cycle biogéochimique

Hydrogéophysique en forage

Hydrogéophysique spatialisée

Expériences

Banc expérimental

Forages et stations

- Localisation des forages

- Logs géologiques

- Echantillons de carottes et photos

- Logs techniques*

- Localisation des stations

* A partir d’août 2020, les 9 puits m7, m8, m13, m15, m20, m22, mp4, mp6 et mp7 deviennent respectivement m7b, m8b, m13b, m15b, m20b, m22b, mp4b, mp6b et mp7b suite à une modification de leur équipement technique.